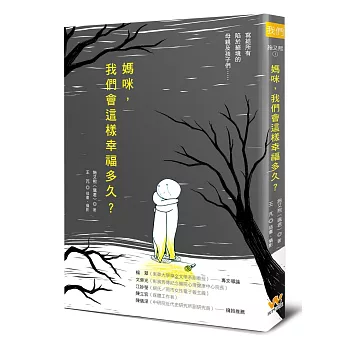

- 作者: 施又熙(珮君)

- 繪者:王芃

- 出版社:我們出版

我的生存勇氣

陽台邊緣不斷地誘惑著我,我知道,只要跳下去,我就可以不要再看見這個醜惡的世界,不要看見醜惡的人們跟我深感陌生的一切……

我過去出版的書籍中幾乎都會題獻詞「給我的生存勇氣──王芃」,為此芃芃曾向我抗議過,因為她覺得如此獻辭對她而言相當沉重,彷彿我之所以能活下來全都關乎她,倘若她日後有了意外,我可能也會跟著死去,她倍感壓力。

女兒這樣說也對也不對,的確在我最困頓的當下,是因著她我才能繼續活下去,但我並沒有想過是否我的生死全與她相關。她向我抗議的這件事倒是讓我得到相當有趣的體悟,顯然有時候我自以為說了什麼、表達了什麼,是希望孩子知道她對我的重要性,但問題是,對孩子而言可能完全不是這麼回事。

出生前後我的父親都不在家裡,真正開始有了接觸已是成年之後。儘管有這麼多波折,總還是在心裡懷抱著也許努力點就可以建立那從未有過的父女感情,也因此,我在一九九七年答應父親的要求,來台北幫他打理一家廣告公司,以為這樣可以討得他的歡心。無奈出於各種原因,他很快就想收手不理,而我倔強的個性卻仍然勉強支撐多年。當然此刻回顧,我很清楚知道是因為自己的愚蠢跟自以為是,以為努力就可以完成很多事情。但其實,活動公關開銷過大,我又曾經擔任母親貸款的保證人,在母親被倒債之後我跟著信用破產,無能為自己的公司向銀行貸款,導致資金缺口往往過高,接再多案子也只會被民間利息侵蝕掉我們的利潤。

直到二○○四年,我才開始認真思考要找人投資入注資金。該年年底,父親也同意找人協助籌募資金,讓我可以專心執行業務,不用為了周轉金傷腦筋,不過卻一直遲遲沒有下文,直到隔年才有點眉目。

也在這段期間,我那蟄伏已久的文學因子蠢蠢欲動,決定以渴望父愛的《月蝕》重返文壇。我從不否認那是半自傳小說,描寫的是革命家與家人的關係,也有革命狂飆年代下的性愛模式,但既然是小說體自然也有著許多的虛構。遺憾的是有心人只著眼在我對性愛與富裕生活的描寫,對於革命家的女兒如何渴望父愛的描述卻不屑一顧。突然間,一本充滿愛與渴望的小說成為罪惡的代表,自此我被打入萬劫不復之境。

二○○五年的秋天,父親好友的一通電話斬斷了所有的可能性,不單是公司未來股東的投資、當下的資金調度,甚或是父女關係。 - 如果父親曾經親自閱讀,細細品味,當能看見書中的深情,無奈只有親信的挑選與描述,至今述及都覺荒謬至極。那通電話讓人對於所謂倫理親情的想望全然破滅,那個下午,陽光燦爛,但是那通電話卻帶走了所有的光線與熱度,從此跌入長達六年的黑暗期。

儘管心裡做了公司跳票破產的準備、即便做了要放手的準備,但受傷的心,其實永遠都無法做足準備,因為,到底要準備什麼呢?

跳票前幾天,我甚至跟朋友無奈戲稱,也許我應該假裝憂鬱症,讓父親有點壓力。雖然我知道這段父女關係已經無法回頭了,但是我仍然傻傻地以為也許給他點壓力,讓他看到別人受的苦,他就會知道事情跟他想的不一樣。更傻的是,從接完父親友人的電話,我就不斷陷入失眠、焦慮與憂鬱的狀態,每天每天都不斷自問為什麼他不能去親自讀一讀,他沒有聽見很多人對他喊話,這是一本渴望父愛的書嗎?無比荒謬的是,我連在朋友面前都不敢承認自己已經瀕臨崩潰的臨界點,還要以「假裝憂鬱症」這種理由來掩飾,彷彿如此才能夠在大家面前承認自己已然無力承受。

這一切的壓抑都不是偶然,因為從小我就是這樣的模式,被打了也從不喊痛,除了壓抑還是壓抑。也許十年前的恐慌症就是個警訊,但我不曾因此求醫,而是繼續這樣走了十年。以為可以有個健全的小家庭,以為可以得到父愛,結果一切都不如我的想望。如今當然知道這樣的想望是不切實際的,是因著過去父親的案件連帶我跟母姊都不被社會所認同,是父親的缺席讓我在愛情的這條路上走得坎坷,因為我缺乏跟生命中第一位也是最重要的異性相處的經驗。現在自然知道,所有的認同都必須是來自我對自己的肯定而非外求,但是當年不懂,在那個被父親慘烈拒絕的夜裡,我幾乎走上絕路。

不管如何地做好心理準備,隔天公司要跳票了,這些年的努力與不知所謂的堅持要化為幻影了,怎麼我等了那麼久的父親是如此疏離呢?原來有些事情、有些關係是我們如何耗盡心力也毫無作用的。這覺悟來得太遲,人就是這樣,總要跌到頭破血流無力回天才願意相信自己的覺悟已然太晚。 - 一種深切的絕望無情地襲來,距離恐慌症發作已經整整十年,這一晚沒有焦慮、沒有空虛、沒有滿身的雞皮疙瘩跟毛髮豎立,只有全然的絕望,對人性的絕望。過去不管解嚴前後社會如何打擊我跟我的原生家庭,總認為自己可以走下去,可以支持下去,因為明天應該會更好,不,那時候的我相信明天一定會更好!然而,我的父親,終於徹底擊垮我偽裝的堅強,十年前的相同蠱惑成功地把我引誘下床,打開落地窗來到陽台。我住在三樓,只是正好是山坡地,大樓沿著地勢興建,我的陽台往下望卻是五層樓的高度。那夜天氣已冷,感覺上是那年冷得早,抑或是我的心冷了?一直沒有答案。

陽台邊緣不斷地誘惑著我,我知道,只要跳下去,我就可以不要再看見這個醜惡的世界,不要看見醜惡的人們跟我深感陌生的一切……

睡在子母床上的芃芃突然翻身發出囈語,也許是我打開了落地窗,秋夜的風拂動了她的神經,母女間的聯繫能量把我從陽台邊緣的視線轉回到她身上。如果我跳下去,我知道就可以一了百了,不用面對那醜惡的一切,也不用面對後來這許許多多父親跟我之間可笑又可悲的荒唐肥皂劇,可是芃芃怎麼辦?

我的前夫當時已經六、七年沒有來看過芃芃,也從不連絡,同時正經由法院在處理離婚訴訟與監護權官司。所以我的一了百了,意味著芃芃將連她最後一個屏障都會無情失去,我可以選擇結束自己的痛苦,但是我有勇氣先停止芃芃的生命節奏嗎?在我離去之後有人可以像我一樣地愛護芃芃嗎?

新聞中許多攜著子女自殺的父母往往都是因為走投無路,並且深深相信沒有人可以拯救他的家人,如果他留下子女也沒有人可以照顧,因此只能帶著子女或全家人一起尋死。但事實上,真的如此嗎?真的非得走上這樣玉石俱焚的絕路嗎?

我的耳邊重複著芃芃的童言童語,以及那位父執輩電話中代傳達的種種絕情話語。在那個當下,卸下鄉愿的面貌,也許我早就知道,只是不願意承認父親跟我其實一直都是疏離的,那些年的努力,是白費的。

對於長年以來的期盼,這個真相很難接受。

在那一刻,我覺悟到父親再絕情也好,那是我無從選擇被生為他女兒這個先天條件下不能反抗的事實,但芃芃也是在未被徵詢的情況下,成為我的女兒,我對她負有不容背叛、棄絕的責任。我走回房間,關上落地窗,於是我知道,我必須看醫生,這是我僅存的選擇。 - 因為我從小辛苦構築的世界已經崩塌了,我再也無法分辨出是非黑白以及善惡對錯,還有,所謂的血親家人到底是什麼呢?

那夜,我睜眼到天明,只是坐在床上伴著仍然睡在子母床裡、那個渾然不知救了我一命的芃芃。天亮之後,當芃芃醒來,我仍然對她擠出一絲笑容,彷彿昨晚不曾發生過任何事,那天公司也不會破產倒閉。事實上,孩子的確不需要知道這些,而我也無法呈現出真實的情緒,這便是後來憂鬱症治療如此漫長的原因之一,因為長期以來,我把自己制約成一個不能哭的人。

天亮之後,我打電話跟遠在高雄的母親說我需要看精神科,母親以為只是因為公司跳票我遭受打擊,我弟弟卻很驚慌地立刻要母親北上來陪我。弟弟覺得我一向堅強,會主動提出自己要看醫生就表示很嚴重,他深信一不小心,我就會走向自我毀滅之路。他從母親手中接過電話,我們並沒有直接討論問題,因為這不是我跟弟弟的相處模式,或者應該說這不是我跟世界的對應模式──「講出問題並且討論」,他只是建議我去看一位精神科醫師,一位對他幫助很大的精神科醫師。

這位精神科醫師在我後續六年的療癒過程中舉足輕重,成功重建我對世界、對他人的信任,也在我跟女兒的親子關係中占有重要的提醒地位。因著這位精神科醫師,我可以更好地覺察到自己跟女兒的關係,以及自己是否正走在受傷的原生家庭經驗上,卻盲目地對我跟女兒的母女關係有著矯枉過正的危機。

2014年12月25日 星期四

我的生存勇氣

訂閱:

張貼留言 (Atom)

沒有留言:

張貼留言